Fort de Palaiseau

Cet article est une ébauche concernant l’Armée française, l’architecture ou l’urbanisme et l’Essonne.

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

| Fort de Palaiseau | ||||

| Description | ||||

|---|---|---|---|---|

| Type d'ouvrage | fortification | |||

| Dates de construction | 1874-1879 | |||

| Ceinture fortifiée | camp retranché de Paris | |||

| Utilisation | fort de ceinture | |||

| Utilisation actuelle | Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), et plateforme pédagogique pour des salarié·e·s en insertion de l'association Études et Chantiers IDF | |||

| Propriété actuelle | État et Commune(batterie) | |||

| Garnison | 1450 | |||

| Armement de rempart | ? | |||

| Armement de flanquement | 86 | |||

| Organe cuirassé | néant | |||

| Modernisation béton spécial | non réalisée | |||

| Programme 1900 | ||||

| Dates de restructuration | non réalisée | |||

| Tourelles | - | |||

| Casemate de Bourges | - | |||

| Observatoire | - | |||

| Garnison | - | |||

| Programme complémentaire 1908 | non réalisé | |||

| Coordonnées | 48° 42′ 48″ nord, 2° 13′ 54″ est | |||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

Géolocalisation sur la carte : Essonne

| ||||

modifier  | ||||

Le fort de Palaiseau, situé dans la commune de Palaiseau, est l'un des forts militaires construits à la fin du XIXe siècle pour assurer la défense de Paris.

Historique

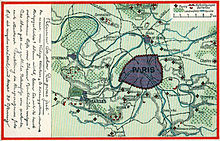

Durant la guerre de 1870 avec l'Allemagne, la France est en partie occupée par les armées prussiennes. À la suite de cette défaite, le commandement de l'Armée Française met en place le système Séré de Rivières, qui consiste à améliorer et renforcer les fortifications parisiennes datant de Louis-Philippe. Au total, 19 forts, 5 redoutes et 34 batteries ont été construits entre 1874 et 1881.

Le fort de Palaiseau a été construit de 1874 à 1879 et s'étend sur un terrain de treize hectares. Il permettait d'accueillir 1 458 soldats avec 86 pièces d'artillerie. Le fort assurait le contrôle des vallées de l'Yvette et de l'Orge.

Ce fort est complété par deux batteries:

- la batterie de la Pointe a été construite pour 204 hommes et 26 pièces, située à cinq cents mètres au sud. À partir de 2008, la batterie a fait l'objet d'une restauration, de nettoyage des graffitis, de consolidation et de défrichage des alentours, permettant des visites en 2016 et 2017;

- la batterie de l'Yvette, à sept cents mètres au sud-ouest, a été construite pour 204 hommes et 25 pièces, le bâtiment est aujourd'hui en partie occupé par l'école d'ingénieur ENSTA ParisTech.

La batterie de l'Yvette a été utilisée par le Gouvernement Daladier à compter du comme camp d'internement d'étrangers[1],[2] lors de la Drôle de guerre.

Le fort de Palaiseau a été incendié en 1944 par les troupes allemandes. De nos jours, il est en partie propriété de la ville de Palaiseau et abrite l'un des centres de l'ONERA (qui compte deux mille employés dont mille cinq cents chercheurs répartis sur huit sites en France).

Restauration

Depuis fin août 2008, la batterie de la Pointe est en restauration. L'ADPP et le syndicat intercommunal de Palaiseau gèrent ce projet de remise en valeur en partenariat avec l'association Etudes et Chantiers Idf. Le site sera classé car diverses espèces de chauves-souris (espèces toutes protégées) y ont été observées en hibernation plusieurs hivers de suite[3].

Un appel au don a été lancé pour permettre la restauration du pont de franchissement du fossé; le pont d'origine est rongé par la rouille et inutilisable[4].

Descriptif

Le fort est construit selon le plan Séré de Rivières, et est donc identique aux dix-neuf autres forts, excepté l'orientation de la structure : Paris étant au nord de Palaiseau, le fort est tourné vers le sud, contrôlant la vallée de l'Yvette et de la Chevreuse.

Il s'agit d'un bâti en maçonnerie de moellons et briques, en forme de pentagone (image en bas a droite), cerclé par un fossé et une contrescarpe recouverte de terre, afin d'empêcher toute dissimulation de l'attaquant et aussi pour amortir le choc des boulets.

Le bâti sert de chemin de ronde sur le dessus et accueille des caponnières : deux au milieu, et une à chaque angle. Sous le bâti, un chemin de circulation à l'abri, permet de se déplacer entre les casernements, le magasin à poudre, l'armurerie et le garde-manger.

À l’intérieur du fossé, on retrouve des alvéoles pour défendre en flanc. À la suite de l'augmentation de la portée des armes, deux batteries ont été construites en plus afin d'avertir le fort. Elles sont construites sur le même plan avec un bâti en dur, cerclé d'une butte de terre consolidée de briques, créant ainsi un fossé avec une seule entrée défendue par le fort (ici au nord).

Vu du ciel de nos jours, le fort et ses deux batteries sont très visibles. Il a la forme caractéristique d'un V écrasé. Le bâtiment de l'ONERA, légèrement en V, forme l'entrée, la route interne reprend le tracé des murs, les deux batteries créent une clairière dans les arbres.

Visite

Des visites sont organisées et ouvertes au public principalement lors des journées du patrimoine et parfois à d'autres occasions par les associations qui travaillent à la préservation du site. Du fait notamment de trous présents dans la structure et de présence d'amiante dans une partie du fort, sa visite est interdite sans autorisation et hors de ces visites.

Articles connexes

Notes et références

- ↑ Thierry Marchand, Camps d'internement en France, 1939-1940 : La drôle de guerre des "indésirables" français, Condé-en-Normandie/14-Condé-en-Normandie, Éditions Charles Corlet, , 258 p. (ISBN 978-2-84706-733-0, présentation en ligne)

- ↑ David Livois, « Les centres d’internement de la Seconde Guerre mondiale, des camps oubliés de l’histoire d’Île-de-France : Des militants communistes enfermés dans la ferme réquisitionnée des Rothschild, un château appartenant à la CGT transformée pour l’enfermement de syndicalistes... Un ouvrage revient sur les cinq camps d’internement des «indésirables» en Île-de-France, un aspect méconnu de l’histoire de la Seconde Guerre mondial », Le Parisien, (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ Page consacrée à l'évolution des travaux de la Batterie de la Pointe (Palaiseau) sur le site des fortifications de la Région Parisienne

- ↑ « Restauration »

v · m | |

|---|---|

| Place de Dunkerque | |

| Place de Lille |

|

| Lille–Maubeuge |

|

| Place de Maubeuge |

|

| Trouée de l'Oise | |

| Place de Verdun |

|

| Hauts de Meuse |

|

| Place de Toul |

|

| Trouée de Charmes | |

| Place d'Épinal |

|

| Haute-Moselle | |

| Place de Belfort | |

| Trouée de Belfort | |

| Massif du Jura |

|

| Place de Besançon | |

| Savoie | |

| Briançon et Tournoux | |

| Place de Nice |

|

| Place de La Fère |

|

| Place de Laon |

|

| Place de Reims |

|

| Place de Paris |

|

| Place de Langres |

|

| Place de Dijon |

|

| Place de Lyon | |

| Place de Grenoble | |

| Place de Toulon | |

| Roussillon | |

| Côte Atlantique |

|

| Outre-mer | |

Portail de l’architecture et de l’urbanisme

Portail de l’architecture et de l’urbanisme  Portail de l’Armée française

Portail de l’Armée française  Portail de l’Essonne

Portail de l’Essonne