大御食神社

| 大御食神社 | |

|---|---|

大御食神社正面 | |

| 所在地 | 長野県駒ヶ根市赤穂11475(市場割)[1][注 1] |

| 位置 | 北緯35度43分25秒 東経137度56分55秒 / 北緯35.72361度 東経137.94861度 / 35.72361; 137.94861 (大御食神社)座標: 北緯35度43分25秒 東経137度56分55秒 / 北緯35.72361度 東経137.94861度 / 35.72361; 137.94861 (大御食神社) |

| 主祭神 | 日本武尊・五郎姫神・誉田別尊[3][4] |

| 社格等 | 郷社[3][4] |

| 創建 | 不明[5][4][注 2] |

| 本殿の様式 | 三間社流造[3] |

| 別名 | 美女ヶ森[1][3] |

| 例祭 | #祭事参照 |

| 主な神事 | #神事参照 |

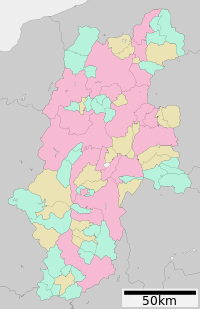

| 地図 |  大御食神社 |

| テンプレートを表示 | |

大御食神社(おおみけじんじゃ)は、長野県駒ヶ根市赤穂にある神社である。別名は美女ヶ森(びじょがもり)[1]。

祭神

- 日本武尊 - 伝承によると景行天皇41年[7]、日本武尊は東征の帰路の途中で当地を通過する際、杉の木の下で当地の首長であった赤須彦のもてなしを受ける。この杉を「御蔭杉」(日の御蔭杉、月の御蔭杉とも)といい、側にあって日本武尊が手を掛けたとされる石を「御手掛石」という。景行天皇58年、御蔭杉の下に神殿を建て、日本武尊を祀る[4][注 3]。

- 五郎姫神(いついらつひめのみこと[3]) - 宮簀媛。伝承には美夜須姫とも。応神天皇8年7月に尾張国より勧請したもので、「美女ヶ森」の名の由来とされる[4]。

- 誉田別尊 - 八幡大神[9]。元慶3年(879年)3月15日 (旧暦)、石清水八幡宮より勧請したという[4]。

神紋は「八花形」である[9]。代々当社宮司を務める社家の阿智祝部(阿智氏)の支族・赤須氏は、出自が不明であるが、八意思兼神に始まる神の系譜に繋がるという系図も存在する[10]。阿智神社が破損した際、改築のため大御食社大足葦津彦が派遣されたという記録から、阿智神社とは古くからの深いつながりがあったとされる[11]。

かつての赤須村6地区の総氏神で、各地区持ち回りで祭事の中心を務める[4]。『全国神社名鑑』(1977年刊)によると氏子4,500戸、崇敬者15,000人[9]。北は太田切川から南は片桐(上伊那郡中川村)まで氏子が広く分布していた時期もあったという[12]。

歴史

沿革

その沿革は、明治5年(1872年)に「由緒明らかならず」として郷社に留まっているため、不明である[13][5]。

大御食神社には「神代文字社伝記」と呼ばれるいわゆる「神代文字」で記された社伝記が存在している。これを解読したのは「神代文字」肯定派の平田篤胤の影響を受けたとされる落合直澄であるが、彼の兄であり同じく平田篤胤の影響を受けていた落合直亮が後に伊勢神宮で和歌等を神代文字で書かせて保存させ偽物騒ぎを起こした人物のため、この神字社伝も捏造された偽書であるとされた[14]。

在野の歴史家・伴崎史郎が駒ヶ根市の市史編纂室において、大御食神社の社伝記に言及したところ、編纂室の「K氏」は「神代文字は、皇国史観の産物であり、信用できない」と社伝記の真実性を否定している[15]。

以下は「神代文字社伝記」を参考に記したものである。

- 景行天皇41年 - 日本武尊来臨[7]。

- 景行天皇58年 - 創建。日本武尊を奉斎[16][4][注 2]。

- 応神天皇8年7月 - 尾張国より五郎姫神を勧請[4]。

- 元慶3年(879年)3月15日 (旧暦)、石清水八幡宮より誉田別尊を勧請[4]。

- 寛平3年(891年)3月15日 (旧暦) - 大和国(現・奈良県)の春日大社より流鏑馬が伝わる[4]。

- 応永15年(1408年)3月15日 (旧暦) - 流鏑馬神事を境内で行うようになる[4]。

- 明和4年(1767年) - 氏子より祭事用獅子頭を寄進される[17]。

- 天明2年(1782年)8月 - 神官宅にて火災、古文書の多くを焼失[4]。

- 文久3年(1863年)9月 - 本殿釿始め(おのはじめ)[3]。

- 元治元年(1864年)4月 - 本殿地鎮祭[3]。

- 明治2年(1869年)5月 - 落合直澄が神代文字社伝記を解読する[4]。

- 明治5年(1872年)11月 - 当社の社格が郷社に列せられる[4]。

- 2012年(平成24年)9月16日 - 9月17日 - 大御食神社1900年祭[18]。

境内

- 境内 - 1,500坪[9]。

- 本殿 - 9坪[9]。三間社流造で間口は4.2メートル。軒唐破風をもつ屋根は銅板葺で、もとはこけら葺であった。棟札から文久3年(1863年)9月着工、元治元年(1864年)4月に地鎮祭・上棟と考えられている。棟梁は斎藤常吉、彫工は立木音四郎で、ともに立川和四郎冨昌の弟子である。随所に立川流彫刻の特徴が見られる[3]。駒ヶ根市指定有形文化財(建造物)[19]。

- 神饌所 - 1947年(昭和22年)9月、赤穂小にあった旧奉安殿を移築したもの[20]。

- 拝殿 - 30坪。大工の小口平四郎と、東京美術学校教授の矢崎貞之による共同建築である[9]。1920年(大正9年)の建築[20]。

- 神楽殿 - 間口6間、奥行き4間。旧拝殿を改築したものである[20]。

- 流鏑馬所(やぶさめじょ)[3]

- 宝蔵 - 間口3間、奥行き2間[21]。

- 社務所 - 44坪[21]。

- 鳥居 - 石造の鳥居。1890年(明治23年)、石工・北原久平による[21]。

- 狛犬 - 元禄11年の石狛犬のほか、上段に1952年(昭和27年)10月奉納の狛犬がある[21]。

- 灯籠 - 文化6年のもの1基、慶応戌辰年のもの1基、その他享保4年のもの(神殿前の石灯籠)がある[21]。

- 御蔭杉(みかげすぎ) - 神木[9]。伝承によると神功皇后5年春3月、天安2年(858年)春の2度にわたって植継ぎを行ったという[22]。『上伊那郡史』(1921年刊)には「回り二丈余り」とある[4]。

- 御手掛石 - 神木周りの玉垣内に置かれている[21]。

-

拝殿

拝殿 -

本殿

本殿 -

御蔭杉

御蔭杉

境内社

『上伊那郡史』[23]による。かっこ内は祭神。

- 御渡社(建御名方命・橘姫命) - 上古地主神、産土神と伝えられている。

- 御続社(伊弉諾命・伊弉冉・天之御中主神・高皇産霊神・神皇産霊神) - 後ろの三神を「造化の三神」という。

- 天神社(菅原道真)

- 伊雑社(天照大神)

- 稲荷社(豊受姫神)

- 秋葉社(迦具土神)

- 若宮社(佐賀喜霊神・斎異神)

- 諏訪社(建御名方命)

- 御食津彦社(八意思兼尊・表春命・五道命・五道山祗命・五道津彦・五道別命・御食津彦)

- 植継社(吾道赤須彦) - 植継大明神とも。

- 二木社(天之御中主神・六孫王経基) - 以下の境内社がある。

- 社宮司社(建御名方命)

- 神若衆社(唯二宮の臣と伝わる)

- 甲子社(大己貴命)

- 斎殿社(事代主神)

- 清和荒神社(王姫)

- 山神社(大山祇命)

- 山の鼻社(建御名方命) - 以下の境内社がある。

- 金比羅社(大己貴命、香具土神)

- 山神社(大山祇命)

- 利生稲荷社(豊受姫神)

- 富士社(木花咲耶姫)

このほか、『駒ケ根市誌 現代篇 下巻』では真澄神社が追加で紹介されている[21]。

- 真澄神社(大山祇神) - 上赤須南原にあったものを、1973年(昭和48年)に合祀。

祭事

当社の例祭は9月20日至近の土曜日から日曜日にかけて行われる[17][注 4]。

- 獅子練り - 中世の時代より伝わる、五穀豊穣を祈願する祭事。曳いた獅子の頭を神前で切り落とし、供物とする[12]。駒ヶ根市指定民俗文化財(無形民俗文化財)[19]。獅子頭は明和4年(1767年)に氏子より寄進されたもの。獅子舞自体は長野県南信地方の寺社だけでも160例を数えるが、獅子を神社に招いて討ち取り、その頭を納めるというのは当社と同市内の大宮五十鈴神社(赤穂2827)の他に例がなく、その発祥については不詳である[17]。

神事

- 春祭祈年祭 - 4月15日[9]。

- 新穀感謝祭 - 11月23日[9]。

- 流鏑馬 - 寛平3年(891年)、大和国(現・奈良県)の春日大社より伝わる。当初は宮の原(当社より東方3町、御射山原とも[16])という場所で行っていたが、応永15年(1408年)より境内で行うようになる。明治維新の頃より衰退[4]。神事としては1892年(明治25年)まで続いたとされる[24]。

文化財

- 駒ヶ根市指定有形文化財(建造物)

- 駒ヶ根市指定民俗文化財(無形民俗文化財)

- 社宝

- 神代文字社伝記2冊(写本) - 原本は天明2年(1782年)8月の火災で焼失し、写本のみが残された、とされるが、落合兄弟の経歴から、実際は捏造された偽書であるとされた[5]。[4]。縦1尺、横6寸8分の大きさの桐製の板に[6]、阿比留草文字および阿波文字で文章が記されている[25]。上冊は9枚で厚さ約1寸2分、下冊は11枚で厚さ約1寸9分。前後に2枚ずつ添え板がある。綴りひもは麻である。外箱は杉・ヒノキ材で、縦1尺1寸3分、外のり4寸9分。左側の一部に焼け焦げた跡がある[6]。明治維新後、当社は伊那県の要請で社伝記を提出。誰にも読めないとされていたが、落合直澄が平田篤胤著『神字日文伝』を参考に解読した[4]。1874年(明治7年)の松本博覧会では社伝記が出展されている[26]。

- 除地目録(写本) - 天明2年寅年12月写し(原本は元亀3年)[4]。

- 除地目録 - 元禄11年[4]。

- 石神2本[4]

- 除地宝目録[4]

- 棟札[4]

- 真社名御筆 - 有栖川宮熾仁親王書[4]。

- 祭神三神の神名の御真筆 - 小松宮彰仁親王書[4]。

- 日本武尊の尊像(伝) - ヤマトタケルの衣冠束帯の立姿とされる。ヒノキ材による寄木造で、総丈は33センチメートル。衣装部分は白・赤・青の泥絵具で彩色されている[22]。古代神像は平安時代の作という[9]。

- 日本武尊、八幡神、五郎姫の木彫座像 - 当社の御神体。寛延3年(1750年)、飯田の仏師であった井出右兵衛運生の作という[21]。

- 大陣太鼓 - 上穂村を支配していた旗本の山本近藤織部祐重勝より献納されたもの[21]。

- 西行作とされる和歌の掛軸 - 絹地に西行作とされる和歌を記し、さらに3頭の馬を水墨画で描いた掛軸。総丈1.56メートル、幅36センチメートル。和歌は菅江真澄『すわの海』にも登場している[27]。

- 獅子頭 - #祭事参照。

-

神代文字社伝記

神代文字社伝記 -

西行作とされる掛軸

西行作とされる掛軸

交通アクセス

- 公共交通機関

- JR飯田線・小町屋駅が最寄り。直線距離で1,240メートル[28]。または駒ケ根駅から約2キロメートル[9]、タクシーで10分間[1]。

- 自家用自動車

- 中央自動車道・駒ヶ根インターチェンジから自動車で20分間。普通車15台分の駐車場がある[1]。

大御食神社に関連する作品

- 詩歌(かっこ内は作者)

- 1919年(大正8年)制定の赤穂学校校歌(作詞:小町谷常是)において当社について歌われている[30]。

脚注

注釈

- ^ 長野県神社庁「神社紹介」では当社所在地を「駒ケ根市赤穂字美女森11475」(引用)としている[2]。

- ^ a b 『美社神字解』では神代文字社伝記の当該部分を「大足彦忍代別天皇御代八十余八年」(引用、大足彦忍代別天皇は景行天皇のこと)と解読している[6]。

- ^ ヤマトタケル赤須滞在の記事は他の史書に見えないが、『古事記』には坂の神を服従させたと伝わり、『日本書紀』では白い鹿の神を蒜で殺し、次に現れた白い犬に導かれて美濃国(現・岐阜県)へ出たとされる。またこの白い犬について、『諏訪史料叢書』巻28掲載の「神長守矢氏系譜」には、守矢実久が建御名方命の神功か、あるいは守矢氏の祖である小須美君の使いではないかとしている[8]。

- ^ 当社の例祭について、『全国神社名鑑』(1977年刊)・『角川日本地名大辞典』(1990年刊)には9月21日 - 9月22日とある[9][24]。

出典

- ^ a b c d e “大御食神社(美女ヶ森)”. 全国観光情報サイト 全国観るなび. 日本観光振興協会. 2021年2月6日閲覧。

- ^ “神社紹介 上伊那支部”. 長野県神社庁. 2021年2月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i “大御食神社本殿”. 駒ヶ根市. 2021年2月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 唐沢貞治郎 1921, p. 969.

- ^ a b c 『上伊那郡史』唐沢貞治郎 1921年 上伊那郡教育会

- ^ a b c 落合直澄 1936.

- ^ a b 佐野重直 1901, p. 42.

- ^ 「神長守矢氏系譜」『諏訪史料叢書.巻28』諏訪教育会、昭和11年、36頁。

- ^ a b c d e f g h i j k l m 三浦譲 1977, p. 488.

- ^ 宝賀寿男編著『古代氏族系譜集成』中巻、古代氏族研究会、1986年。

- ^ 駒ケ根市誌編纂委員会 1974, p. 323.

- ^ a b 下中邦彦 1979, p. 432.

- ^ 『実在した「神代の文字」』櫻澤重利 1995年

- ^ 『実在した「神代の文字」』櫻澤重利 1995年

- ^ “古代文字の真実[5]”古代文字は皇国史観の産物?”” (2009年2月20日). 2021年12月12日閲覧。

- ^ a b c d e f 佐野重直 1901, p. 43.

- ^ a b c “大御食神社と大宮五十鈴神社の獅子練り”. 駒ヶ根市. 2021年2月7日閲覧。

- ^ 駒ヶ根観光協会(長野県南信州)(2012年9月15日の投稿、2021年2月7日閲覧) - Facebook

- ^ a b c d “指定文化財一覧”. 駒ヶ根市. 2021年2月6日閲覧。

- ^ a b c 駒ケ根市誌編纂委員会 1974, p. 324.

- ^ a b c d e f g h i 駒ケ根市誌編纂委員会 1974, p. 325.

- ^ a b “美女ヶ森伝説”. 駒ヶ根市. 2021年2月7日閲覧。

- ^ 唐沢貞治郎 1921, pp. 970–972.

- ^ a b 「角川日本地名大辞典」編纂委員会、竹内理三 1990, p. 259.

- ^ 落合直澄 1888.

- ^ 駒ケ根市誌編纂委員会 1974, p. 316.

- ^ 小堀光夫「菅江真澄の旅と西行の伝承和歌」『菅江真澄研究』第58号、菅江真澄研究会、2006年、11頁。

- ^ “大御食神社”. Mapion 電話帳. ONE COMPATH. 2021年2月6日閲覧。

- ^ a b c d 唐沢貞治郎 1921, p. 970.

- ^ 佐々木祥二 (2018年6月18日). “赤穂学校校歌100周年記念・駒ヶ根歴史フットパス”. 2021年2月7日閲覧。

参考文献

- 三浦譲『全国神社名鑑 上巻』全国神社名鑑刊行会 史学センター、1977年。

- 佐野重直『南信伊那史料 巻之下』佐野重直、1901年。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/765237/24。

- 唐沢貞治郎『上伊那郡史』上伊那郡教育会、1921年。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/965702/521。

- 「角川日本地名大辞典」編纂委員会、竹内理三 編『角川日本地名大辞典 20 長野県』角川書店、1990年。

- 下中邦彦『日本歴史地名大系 20 長野県の地名』平凡社、1979年。

- 駒ケ根市誌編纂委員会『駒ケ根市誌 現代篇 下巻』駒ケ根市誌刊行会、1974年。

- 落合直澄『日本古代文字考 2巻 上』吉川半七、1888年。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/992105/37。

- 落合直澄『美社神字解 上下合巻』惟神教会出版部、1936年。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1102488。

関連文献

大御食神社刊

- 大御食神社『美女社大御食神社神代文字社伝記解読 附美女ケ森大御食神社由緒の略記』大御食神社、1983年。

- 大御食神社『美女ケ森大御食神社 由緒の略記』大御食神社、1983年。

市村誌

- 駒ヶ根市誌編さん室『駒ヶ根市誌 古代・中世編、別編年表』駒ヶ根市、1990年。http://misuzu-mokuji.net/detail.php?id=210001。

- 宮田村誌編纂委員会『宮田村誌 上巻』宮田村誌刊行会、1982年。http://misuzu-mokuji.net/detail.php?id=388001。

映像作品

- 『上伊那の祭りと行事 30選』上伊那広域連合企画、井上井月顕彰会・ヴィジュアルフォークロア製作、北村皆雄監督、2013年 (DVD)

その他

- 『美女ヶ森大御食神社 1900年記念誌』大御食神社総代会、2012年。

- 『美女ヶ森大御食神社の社宝』大御食神社総代会、2014年。

- 気賀澤兼義 著、市場割学芸委員会 編『大御食神社と祭典』市場割祭典委員会・市場割学芸委員会、1997年。

関連項目

- 信濃国

- 阿智神社 (阿智村)